「空気のような存在」「湯水のごとく使う」という言葉があるように、私たちはふだん、大気や水の存在を意識することが少ないかも知れない。しかし、地球上に生命が誕生し、多様な進化をとげてきた歴史は、大気と水の存在抜きには語れない。

46億年前、誕生したばかりの地球の大気は、高温・高圧の水蒸気が大部分を占め、その他に二酸化炭素、窒素などを含んでいたと考えられている。その後、数億年かけて地表が冷え、水蒸気が雨となって地表に降り注いで海ができると、大気の主成分は二酸化炭素と窒素になった。さらに、海に二酸化炭素が溶け込み、その一部がカルシウムイオンと結合して、石灰岩(炭酸カルシウム)として海底に堆積することにより、大気中の二酸化炭素は減少し、大気の主成分は窒素になった。

およそ27億年前、太陽の光エネルギーを利用して光合成を行うラン藻(シアノバクテリア)が海中に誕生し、二酸化炭素と水から有機物と酸素が生成されるようになると、大気中の二酸化炭素はさらに減少し、酸素が増えはじめた。その後、生物が進化して陸上に進出し、多様な植物による光合成が活発に行われることで、酸素はさらに増え、大気は数十億年かけて、窒素と酸素を主成分とする現在の組成になった。

現在でもオーストラリアでは、「生きた化石」シアノバクテリアがつくる、ストロマトライトという岩石を見ることができる。

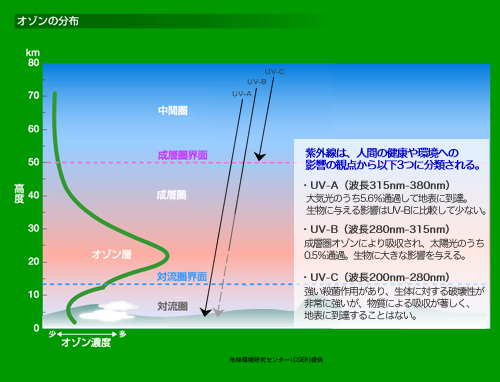

オゾン(O3)は酸素原子3個からなる気体で、地上から約10~50kmの成層圏、特に約20~25kmの高さに多く存在する。このように成層圏内にあるオゾンの層を一般に「オゾン層」という。

約27億年前、光合成により酸素(O2)を放出するバクテリアが誕生して以来、大気中の酸素は増加し、その一部が太陽からの紫外線で化学反応を起こすことにより、オゾンが生成されていった。そして、オゾンの量が増えるにつれ、次第に大気上空でオゾン層が形成されるようになった。オゾン層は、生物にとって有害な、太陽からの紫外線(UV-B)の多くを吸収する。そのため、海で誕生した生物が陸上に進出できるようになった。

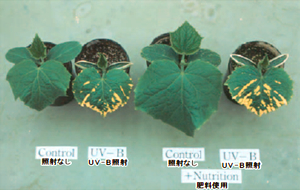

UV-Bは、動植物の発育を妨げるなど生態系への被害に加えて、皮膚がんや白内障の発症を増加させるなど人体に対しても影響を与える。紫外線を吸収するオゾン層は、現在でも地上の生態系を保護しているが、フロンなどの人工化学物質によって、その量が減少していることが1980年代に発見され、地球規模の環境問題となっている。

成層圏にあるオゾンの量は地域や季節によって異なり、一般に緯度が高いほど多く、反対に赤道付近は少なくなり、また春先に増え、秋に減っていく傾向がある。

地球はその3分の2を海に覆われた水の惑星である。水は太陽のエネルギーにより海や地表から蒸発し、雲を形成し、雨や雪となって再び地表や海に降り注ぐ。私たちがふだん使っている水道の水も、実はこうした地球規模の水循環の中の、ほんの一部分とみなすことができる。

地球にはおよそ14億km3の水があると言われているが、そのうちの約97%は海水で、残る約3%の淡水も、その7割は北極・南極地域の氷として存在しているため、地下水を含め川の水や湖沼など、生活に利用できる水はほんの0.8%(約1100万km3)にすぎない。

農業や産業の発展、人口増加などにより、世界中で使われる水の量は増え続けており、世界気象機関(WMO)の資料※によれば、1995(平成7)年における世界の年間水使用量は約3572km3と、1950年の約2.6倍となり、各国で水不足が起きている。また、水質汚染や洪水被害が増加するなど、世界の水問題はますます深刻になってきている。