生態系は、大気や水、土壌などにおける物質循環や、生物間の食物連鎖などを通じて、絶えずその構成要素を変化させながら、全体としてバランスを保っている。こうした状態は、「動的平衡」ともいわれ、生態系の仕組みを理解し、その保全のあり方を考える上で重要な視点となっている。

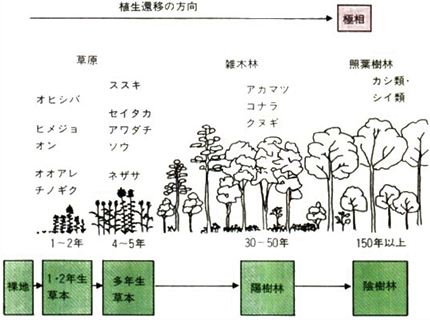

ある場所に生息する生物種が時間とともに変化していく過程のことを「遷移」といい、特に植物の移り変わりに着目した場合を「植生遷移」という。

植生遷移は、その始まり方や立地状況から区分され、陸地で始まる場合を「乾性遷移」、池や沼などの湿地から始まる場合を「湿性遷移」という。また、火山噴火後の溶岩など、土壌が形成されておらず、生物も生息していない場所から始まるものを「一次遷移」、森林伐採の跡地など、すでに土壌が形成されており、土壌中に種子・地下茎・土壌動物などの生物を含む場所から始まるものを「二次遷移」という。

日本では、温暖・湿潤な気候のもとで土壌も発達し、植生の生育に好ましい条件を備えている土地が多いため、伐採等が行われても遷移によって植生が回復しやすいことが特徴である。とくに「里山」とよばれるコナラやクヌギなどの雑木林の多くは、もともと燃料用の薪や炭を得るなどの目的のために、伐採と再生が繰り返されてきた森林であり、二次遷移の途中段階であることから「二次林」ともいわれる。化石燃料が普及した今日、これらの里山は燃料供給用としての価値が低下し、管理が放棄されることが多くなっている。しかし、自然状態のまま遷移が進むと極相林へと変化し、里山特有の生態系が失われてしまうため、今後の管理方法が課題となっている。

地球上のあらゆる物質は、大気や水の循環、地殻変動などを通じて、地球上を移動している。また、生物の代謝による化学変化も受ける。こうして、時間的にも空間的にも様々な規模の物質循環が形成されている。

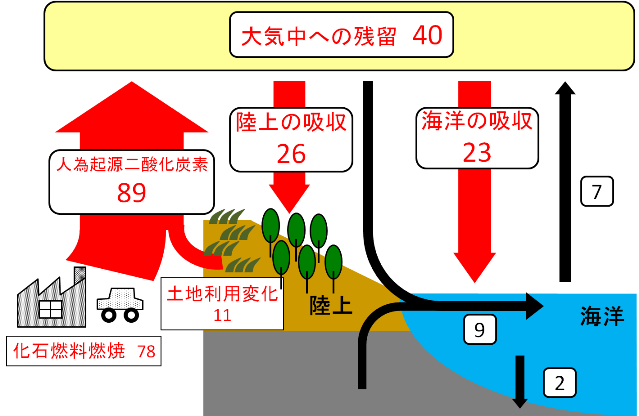

例えば二酸化炭素(CO2)の循環を地球規模で見ると、1)陸域生態系による吸収(植物の光合成)、2)大気から海洋への吸収、3)化石燃料の消費に伴う排出、という3つの大きな流れがあり、現在は、この吸収量と排出量の差によって、大気中のCO2が、炭素に換算して年間約41億トンずつ増加していると推定されている。

化石燃料(石油、石炭、天然ガスなど)は、数億年以上も昔の生物の死骸が堆積し、地下で熱や圧力の作用を受けながら変化してできたものであり、炭素を主成分としている。人間が化石燃料を使うということは、こうして長い年月をかけて地下に蓄積されてきた炭素を、短期間に大気中に放出することを意味し、地球上の炭素循環に大きな変化をもたらしている。

また、大気中のCO2は、地球の気温を上げる効果(温室効果)があるため、今日観測されている地球温暖化の主な原因とみなされている。地球温暖化がこのまま進むと、人間活動へのさまざまな悪影響が懸念されるため、CO2排出量を減らすための国際的な取り組みが進められている。

生物が、外界から取り込んだ物質を、環境中あるいは他の生物中の濃度よりも高い濃度で体内に蓄積することを生物濃縮という。特に生物にとって生活にそれほど必要でない元素・物質の濃縮は、生態学的に異常な状態であり、環境問題の一つといえる。

通常、生物体内に取り込まれた物質の多くは、代謝などによって再び体外に排出される。しかし、水に溶けにくい、脂質と結びつきやすいなどの性質を持つ一部の物質は、生物体内に蓄積しやすく、生物同士の食物連鎖によって生物濃縮が進行する。例えば、水域の生態系では、水中に残留している有害物質(PCB※1、DDT※2など)が、植物プランクトンや藻類から、小型の二枚貝や魚類へと、濃縮率を高めながら濃縮されている事例が報告されている。

生物濃縮では、食物連鎖の上位に位置する「高次消費者」ほど、高濃度(自然状態の数千倍から数千万倍)の濃縮が起こり、その生物の許容限度を超えた摂取量となって健康被害が発生する可能性が高くなる。実際に、生物濃縮により人間の健康被害が生じた事例としては、有機水銀中毒による水俣病などが知られている。