環境技術解説

環境技術解説

大気など周囲の熱を取り込んで別の場所へ移動させて放出するヒートポンプは、省エネやCO2削減効果が期待され、空調機器や給湯機などについて一定程度普及している。今後さらに高温帯の熱を必要とする産業用への活用が期待されているが、高効率な熱回収などまだ課題がある。

※掲載内容は2023年2月時点の情報に基づいております。

※外部リンクは別ウィンドウで表示します。

ヒートポンプとは、少ないエネルギーで低温の熱源から熱を集めて高温の熱源へ送り込む装置で、まさに「熱を移動させるポンプ」といえる。必ず、ヒートポンプの片側は冷却され、同時に反対側は加熱される。冷却される側の機能を重視したのが住宅やビルの冷房の「冷熱利用」であり、このとき反対側の屋外には温風が出ている。加熱される機能を重視したのが暖房・給湯用の「温熱利用」であり、このとき屋外の空気は冷却されている。

化石燃料の燃焼とは異なり、ヒートポンプの仕組み自体からはCO2を排出せず、熱源には、空気中の熱や工場の低温排熱、河川水や工場排水、地中熱など、利用価値がなかった熱エネルギーが利用されることから、省エネ技術としてだけでなく、未利用エネルギーの活用という側面からも関心が高い。

図1には、わが国の家庭部門におけるエネルギー消費を示す。第一次石油ショックがあった1973年度の家庭部門のエネルギー消費量を100とすると、2005年度には220を超えた。核家族化に伴う世帯数の増加や家電製品などの普及・大型化が主な原因とみられた。その後、省エネルギー技術の普及や世帯人員の減少などによりエネルギー消費量は横ばいが続き、2011年の東日本大震災以後、省エネ意識が強まり低下に転じている。この半世紀にわたり増加し続けた家庭部門のエネルギー消費量を減少に転じさせた省エネ技術の中の一つがヒートポンプである。ヒートポンプは、エネルギーの使用内訳(図2)で大きな割合を占める冷暖房及び給湯においてエネルギー利用の高効率化を実現し、エネルギー消費量の減少に貢献した。今後更なる高効率化を実現し、省エネ化・CO2排出量の削減がより促進されることが期待されている。

図1 家庭部門のエネルギー消費と経済活動等

出典:経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書2022」

図2 世帯当たりの用途別エネルギー消費

出典:経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書2022」より作成

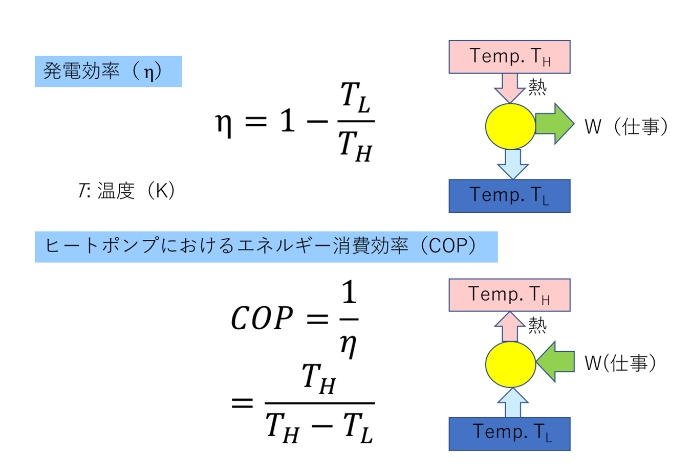

ヒートポンプの理論は、1824年にフランスの物理学者カルノー氏により考案された「カルノーサイクル」に由来する。図3には理想的な熱機関とされるカルノーサイクルにおける発電効率と、ヒートポンプの消費効率(COP)の算出式を示す。カルノーサイクルの熱効率は、高熱源と低熱源の温度によって示される。ヒートポンプの消費効率は、カルノーサイクルを逆向き(逆カルノーサイクル)で表されるため、発電効率の逆数となる。すなわち、発電とヒートポンプは、熱機関を逆回転しているような関係にあることが分かる。

図3 カルノーサイクルにおける発電とヒートポンプ

η:発電効率、TH:高温熱源温度(K)、TL:低温熱源温度(K)

温度差が大きいと

<発電>高温から低温に熱が移動する際に、たくさん電気に変わる=発電効率が高い

<ヒートポンプ>低温から高温に熱を移動させるために、たくさん電気を必要とする=ヒートポンプの効率が低い

温度差が小さいと

<発電>高温から低温に熱が移動する際に、少しだけ電気に変わる=発電効率が低い

<ヒートポンプ>低温から高温に熱を移動させるために、少しだけ電気を必要とする=ヒートポンプの効率が高い

仮にこのように熱力学的に理想的なヒートポンプが存在すれば、供給したい熱量のわずか数%の電力さえ供給すれば、暖房程度の熱は供給できる。

また、この式からは、ヒートポンプは供給する温度差が少ない方が、エネルギー消費効率(COP)が高いことが分かる。

現在、実用化されているヒートポンプは、圧縮式と吸収式に分類することができる。

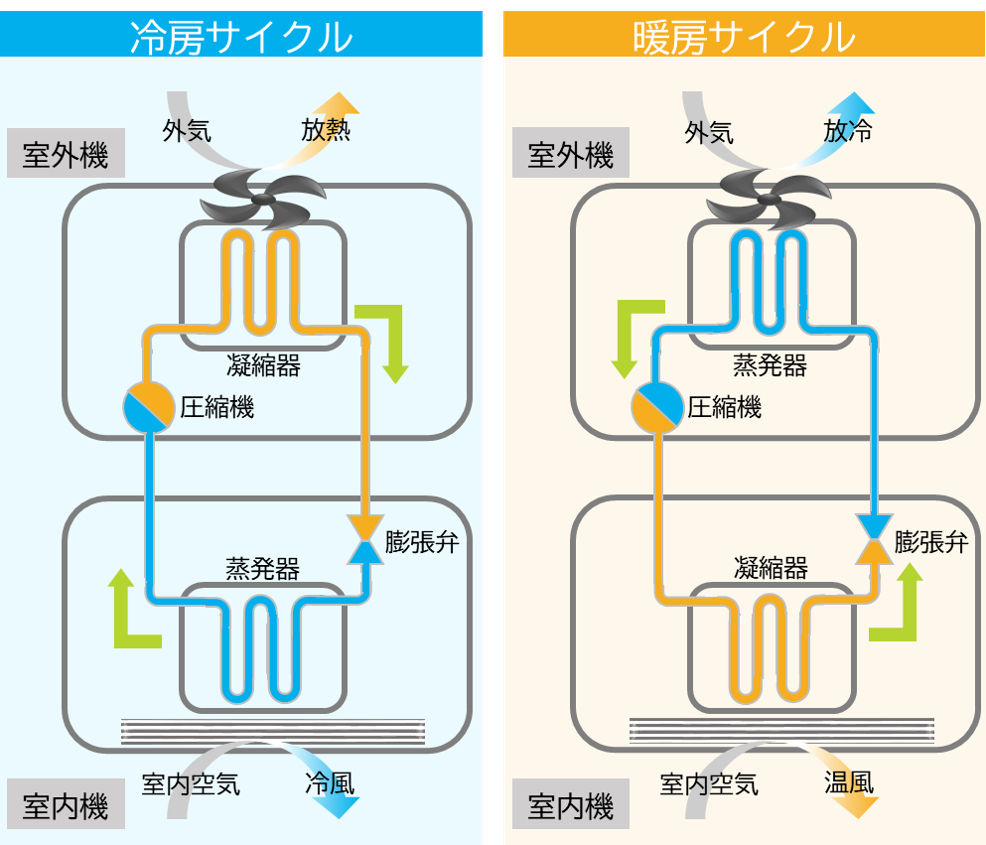

圧縮式の場合は、気体が圧縮されると温度が上昇し、膨張する際には温度が低下する性質を利用して、熱を移動させる。気体を圧縮させる動力源としては、電気モーターやガスエンジンなどが利用され、家庭用や業務用の冷暖房や給湯などに広く使われている(図4)。

図4 圧縮式ヒートポンプの概念図(エアコン)

一方、吸収式の場合は、蒸発、吸収、再生、凝縮といったサイクルによる水の気化熱を利用した仕組みとなっており、冷媒には水、吸収剤には吸湿性が高い臭化リチウム等が用いられる。具体的には図5に示すように、熱源水からの熱を奪いながら冷媒(水)を水蒸気へと気化させる「蒸発器」、水蒸気を吸収液に吸収させる「吸収器」、吸収液を加熱して水分を蒸発させ、吸収液を濃縮させる「再生器」、再生器で発生した水蒸気が水に戻される「凝縮器」で処理サイクルを繰り返し、吸収器及び凝縮器で発生する熱が利用される。熱を移動させるエネルギー源としては、水蒸気や高温水などが利用され、電力は補助源としてのみ用いられるため、電力消費量が少ないという特長があり、産業用や地域熱供給などに利用されてきた。

図5 吸収式ヒートポンプの概念図

出典:北海道ガス(株)「環境報告書」

通常のヒートポンプは、空気熱を利用しているが、地中熱(後述の3.5))・水源熱などを利用したヒートポンプもある。

ヒートポンプの特長は、少ない電気エネルギーで効率的に熱エネルギーを得ることができるという点である。

例えば、同じ暖房装置でも、電気ストーブなどの場合は、電気エネルギーから熱エネルギーを得ようとすると最大100%までしか得ることができないが、ヒートポンプでは、大気や排水・排熱などの熱を取り込んで有効利用することにより、現在汎用的に用いられている機器の標準的な運転条件下において、使用する電気エネルギーの300~700%に相当する熱エネルギーを取り出すことができる。この効率をCOP(エネルギー消費効率)といい、例えば300%の場合はCOP3という。

ただし、COPは一定の温度条件下での消費電力1kWあたりの冷房・暖房能力を表したものであったため、実際の使用環境により大きく異なることもあった。そこで、より実使用に近い条件で計算するため、1年を通した冷房期間・暖房期間を計算に含めた通年での省エネ指数APF(通年エネルギー消費効率)が用いられるようになり、2009年5月の省エネ法の基準見直しにより、評価基準がAPFに統一された。

また、1999年には「トップランナー方式」が導入されたことも、ヒートポンプの高効率化に影響を与えたと考えられている(図6)。

図6 ヒートポンプの効率推移

出典:(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター「高効率化による省エネの進展」

前述したとおり、ヒートポンプは、低温の熱源から熱を集めて高温の熱源へ送り込む装置である。温熱が生成される一方で、冷熱も発生する。例えば、エアコンの冷房は、室内を冷やす一方で、室外機から温熱が排出されているが、近年、この温熱と冷熱の両方を利用する技術(冷温同時供給システム)が普及しつつある。

ビルや工場などで広く導入されており、例えば、食品工場においては、冷凍・冷蔵、冷房のための冷却と、食品加工や暖房のための加熱という両方の需要が存在することから有効である。両方の熱を同時に生成することにより、全体の省エネルギーにつながる。

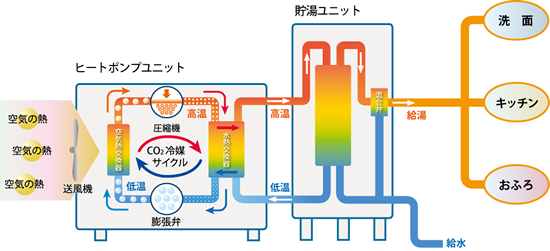

2001年には、CO2を冷媒に利用した自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)が発売された。これは、ヒートポンプの原理により、電気(夜間電力)を使って大気中の熱を自然冷媒(CO2)に集め、その熱を利用してお湯を沸かすヒートポンプユニットと貯湯ユニットがセットになったものである(図7)。

図7 ヒートポンプ給湯機の仕組み

出典:(一社)日本冷凍空調工業会「家庭用ヒートポンプ給湯機・ヒートポンプ給湯機とは」

国内メーカーによるエコキュートの国内出荷台数は2020年度に700万台を突破し(図8)、近年の省エネ需要に合致してヒートポンプの技術がCO2出量の減少(図9)に貢献している。長期エネルギー需給見通し(2015年7月)では、2030年に1400万台の普及を目標として掲げている。

図8 家庭用ヒートポンプ給湯機の国内向け累積出荷台数の推移

出典:(一社)日本冷凍空調工業会「家庭用ヒートポンプ給湯機・“エコキュート”700万台突破について」

図9 二酸化炭素の部門別排出量(電気・熱配分後)の推移

出典:国立環境研究所地球環境研究センター「2020 年度(令和2年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について」

2019年11月以降、FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)の買い取り期間が順次終了することから、太陽光発電による電力を自家消費するための拡大手段として、ヒートポンプ給湯機の有用性が挙げられている。通常ヒートポンプ給湯機を利用する場合は、ピークシフトにより深夜の安い電力でお湯を沸かして貯湯することが多い。だが、ヒートポンプ給湯機は、温度差が少ない(外気温が高ければ高い程)効率的にお湯を沸かすことができる。また、一般的な家庭ではお湯を夕方から夜にかけて利用することが多いため、昼間に太陽光発電を利用してお湯を湧かして使用までの貯湯の時間が短くてすむと、それだけエネルギーのロスを減らすことができる。

(一財)ヒートポンプ・蓄熱センターと(株)住環境計画研究所は、最適制御と昼間蓄熱で運用した場合、省エネ・省CO2効果は、売電した場合や蓄電した場合に比べて高いとのシミュレーション結果を公表している。卒FITが始まった現在、新たにヒートポンプ給湯機を使った再生可能エネルギーの蓄熱が注目されている。

ヒートポンプシステムのうち、地中や地下水等を熱源とするタイプは、地中熱利用ヒートポンプといわれている。このヒートポンプでは、地中で熱交換を行う「地中熱交換型」が一般的に採用されている。これは、地中50~100mの深さまで掘削を行った後、地中熱交換器を埋設し、交換器のなかで水や不凍液を循環させて熱交換を行うものである。

地下は年間を通じて温度変化が少ないことから、地中熱利用ヒートポンプでは、夏の冷房時に外の空気より低い温度の地中に熱を放出し、冬の暖房時には外の空気より暖かい地中から熱を取り出すことができる。そのため外気温が大きく低下し、空気熱から熱源を獲得しにくい寒冷地において特に有用性が高い。欧米では1980年代から普及が進み、日本においては2001年頃から施行件数に伸びが見られ、2015年末には2230件導入されている。

地中熱利用ヒートポンプは、空気を熱源としたヒートポンプと異なり、冷房時に大気中への熱放出がなく、ヒートアイランド対策の観点からも効果が期待されることから、今後さらに普及が進む可能性が考えられており、東京スカイツリータウン(図10)や羽田空港などにも地中熱システムが導入されている。

図10 東京スカイツリータウンの熱供給

出典:東武エネルギーマネージメント「地域冷暖房」

なお、環境省では2006年度から、地中熱や地下水を利用したヒートアイランド対策技術について、有効性の確認と同時に地中の微生物への影響や地下水位の変動などを分析・評価する「クールシティ推進事業」を実施しており、環境への悪影響を及ぼさない実施条件の確立を目指している。

以上のように、ヒートポンプは、冷暖房・給湯用のほか、産業用では加熱・乾燥、冷蔵・冷凍などの分野、あるいは寒冷・積雪地における道路や駐車場などの融雪用、農業ハウス栽培用などにも一部利用されている。また、近年では工場等の排熱を活用して、100℃を超えるような高温の熱や蒸気を創造するヒートポンプもで始めているが、一般的なヒートポンプによる熱供給が効率的な温度域は100℃程度であり、産業分野での普及拡大を図るためには、高効率な熱回収、高温化が依然として技術的課題となっている。

「2030年までに更に少なくとも30%のエネルギー消費効率改善」という目標を掲げた「新・国家エネルギー戦略」(2006年)やエネルギー基本計画を踏まえ、そのロードマップ的な位置づけとして2007年より「省エネルギー技術戦略」が策定されているが、その後の幾度の改定を経つつもヒートポンプは常にその中で重要技術として取り扱われ、省エネ技術として期待されている。一方で、常に高効率化や高温化等に向けた技術開発の必要性が謳われて来た。

現在は、未利用エネルギーの活用技術開発として100℃域の排熱を活用し最高温度200℃域の熱を供給可能とする産業用高効率高温ヒートポンプが開発中である。しかし、例えば80℃の排熱を利用する場合、熱を利用して排熱の温度が低下すればCOPも低下するため、実用上は排熱のΔT(温度低下)が5℃~10℃の条件で運転される場合も多い。このとき、残りの75~70℃の熱は有効利用されないという課題は残っている。また、2050年に向けて脱燃焼加熱として、蒸気発生型ヒートポンプの高度化や発電温度が高いSOFC(固体酸化物形燃料電池)の排熱回収等による蒸気生成技術などを進めることとされ、製造プロセスにおいて比較的低温域の蒸気を利用する工場の省エネ化を目指している。

他方、CO2排出量削減のもう一つ観点から地球温暖化係数(GWP: Global Warming Potential)等環境負荷が小さい冷媒を利用したヒートポンプの技術開発も求められている。これまで主に冷凍・冷蔵やエアコンに使用されてきた冷媒は、地球温暖化係数が数百~数千のフロン類を含んでおり、それらが環境に与えるインパクトはCO2の数百~数千倍とされている。これら冷媒を、自然界に存在する水やCO2、アンモニアといった自然冷媒に移行していくことも注目されている。

| 種類 | 用途 | |

|---|---|---|

| 自然冷媒 | アンモニア | 冷凍倉庫など |

| 炭酸ガス | カーエアコン、給湯機 | |

| 炭化水素 | 冷蔵庫、(エアコン) | |

| 水 | 産業用冷凍機、製氷 | |

| 空気 | 冷凍倉庫 | |

出典:「今後の技術開発の方向性」より抜粋。『ヒートポンプ・蓄熱白書』(財)ヒートポンプ・蓄熱センター編、オーム社、2007年)

以上のようヒートポンプは、家庭用の冷暖房や給湯のような高温源と低温源の温度差が少ないところ(温度差が小さいほど高効率)で普及が進んでいる。一方、より高い温度帯や大きな規模感が求められる産業用の導入が課題とされており、国でもさまざまな施策を打ち出して、その普及促進に取組んでいる。

(一財)ヒートポンプ・蓄熱センターの分析のとおりヒートポンプが普及拡大した場合(中位ケース)、図11のとおり最終エネルギー・CO2削減効果が見込まれるという。この場合、2030年度には3,754万tのCO2が削減され、COP19による2020年以降の温室効果ガス削減目標を含む「日本の約束草案(平成27年7月)」のCO2削減目標(2030年度▲26%)の12%に匹敵することとなり、ヒートポンプのさらなる普及が期待される。

図11 業種別・用途別の最終エネルギー削減効果(上)・温室効果ガス削減効果(下)

出典:(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター「ヒートポンプ普及拡大による最終エネルギー消費量及び温室効果ガスの削減効果の見通しについて」

・(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター「ヒートポンプについて」

・(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター ニュースリリース「卒FITに向けた余剰電力の自家消費におけるヒートポンプ給湯機の有用性の評価について」(2019年11月27日)

・(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター ニュースリリース「ヒートポンプ普及拡大による最終エネルギー消費量及び温室効果ガスの削減効果の見通しについて」(2020年 8月25日)

・(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター編『ヒートポンプ・蓄熱白書』(オーム社、2007年7月)

・(一社)日本冷凍空調工業会「ヒートポンプ給湯機とは」

・(一社)日本冷凍空調工業会「”エコキュート”700万台突破について」(2020年7月27日)

・国立環境研究所地球環境研究センター「2020年度(令和2年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について」

・(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構「新エネルギーガイドブック2008」(2008年3月)

・(株)東武エネルギーマネージメント「地域冷暖房」

・(特非)地中熱利用促進協会「2020年度 全国の地方自治体における地中熱に活用できる補助金・融資制度について」

・世界省エネルギービジネス推進協議会「国際展開技術集2020」

・経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書2022」