環境技術解説

環境技術解説

自治体のルールに基づいて集められた「ごみ(一般廃棄物)」は資源化あるいは最終処分(埋め立て処理)されている。重量ベースで見ると、何らかの形で資源化されている「ごみ」は集団回収ごみや計画収集ごみ等の約2割となっており、残りの8割近くは焼却されて灰になっている。

日本のごみ焼却方式(施設)は脈々と続く「焼却炉」等の技術革新とともに進歩してきた。1900年代初頭、自治体のごみ焼却施設に初めて導入された焼却炉はバッチ式で小型のものであったが、1900年代半ばに入り、より効率的な焼却炉の導入や切り替えが進んだ。ごみを連続的に焼却できる連続炉や、高温でむら無く効率的に焼却できる流動床炉がその代表格であり、完全かつ安全な焼却温度は800~1,000℃とされている。2000年代以降は、最終処分量のさらなる低減と焼却灰の再資源化を図るため、千数百℃で灰を溶かし、冷却固化した生成物(スラグ)を回収する「溶融炉」も普及している。

一般廃棄物の処理フロー

出典:日本の廃棄物処理・令和4年度版(環境省環境再生・資源循環局)

日本のごみ焼却施設等の約7割が「焼却炉で発生した熱を回収・利用するシステム」を設置している。また、ごみを溶融する際に発生する溶融飛灰(ようゆうひばい)から非鉄金属を回収・再使用するシステムなども開発されている。焼却処理は、ごみの減容化のみならず、サーマルリサイクルやマテリアルリサイクルに貢献する技術でもある。

近年では、完全自動化や人工知能(AI)による遠隔操作といった焼却処理技術の高度化が喫緊の課題となっている

このコンテンツでは、焼却処理の基本的な技術と今後の環境配慮の方向などを紹介する。

図1 「技術・エコロジー・芸術の融和」をコンセプトに設計された舞洲ゴミ処理施設(大阪市此花区)

※掲載内容は2024年9月時点の情報に基づいております。

※外部リンクは別ウィンドウで表示します。

本邦では、ごみを焼却し減量・減容化する方法が中間処理技術として採用されてきた。

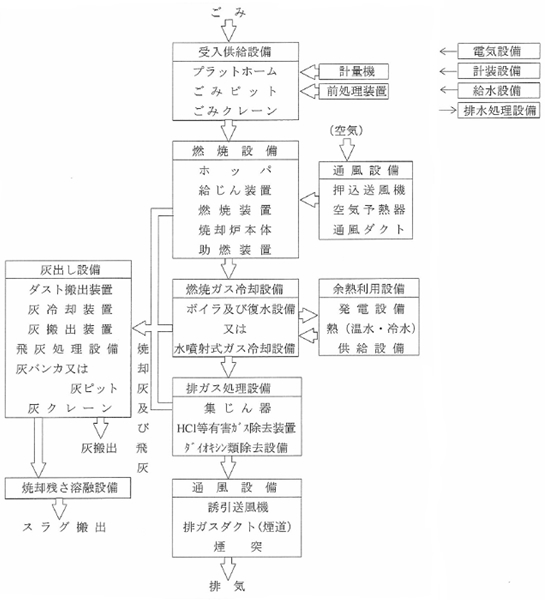

図2は、一般的なごみ焼却施設における、焼却処理のブロック図である。ただし、ガス化溶融炉の場合は、焼却設備と焼却残さ溶融施設が一体となっているため、焼却設備、灰出し設備、焼却残さ溶融設備についての説明が若干異なる(「ガス化溶融」の解説項目を参照されたい)。

以下、焼却処理における各プロセスの代表的な機能・役割を紹介する。

図2 主要設備のブロック図

出典:(公社)全国都市清掃会議『ごみ焼却施設整備の計画・設計要領(2006改訂版)』

収集車によって搬入されたごみは、“ごみピット”と呼ばれる、収集してきたごみの一時貯蔵庫に保管される。これは、ごみの焼却炉への供給量を一定に保ち、安定した状態でごみを焼却するために必要な設備である。

ごみを焼却炉に一度に大量に投入しすぎると、炉内の温度が上がりすぎて炉を傷め、耐用年数を縮めてしまう。また、水分を多く含む厨芥(ちゅうかい:台所の生ごみ)が多いと、燃焼に必要な燃料が増えてしまう。そのため、搬入されたごみの撹拌や搬入操作のモニタリングが必要である。これらの作業は同一敷地内の制御室から遠隔操作によって実施されているが、コンピュータにより自動制御されている場合が多い。

投入されたごみは、ここで焼却され、灰と燃焼ガスとに分離される。焼却設備にてダイオキシン類を分解する場合は、高温(800℃以上)で燃焼する必要がある。

燃焼に必要な空気は、燃焼状態を安定させるため、空気予熱器で予熱した後、通風設備から送り込まれる。

後段の排ガス処理設備を保護するため、また、焼却設備で分解したダイオキシン類の再合成(300℃程度で起こる)を防ぐために、燃焼ガスを200℃程度に冷却する設備である。排ガスがボイラー等を通過するときに熱交換が行われ、蒸気が発生する。蒸気は他の焼却プロセスで使用する熱の供給(例.空気予熱器)や発電、施設内外への熱エネルギー供給に利用される。

焼却炉から排出される排ガスには、微細な飛灰とともにダイオキシン類等の有害物質が含まれているため、適切な方法で除去する必要がある。その後、排ガスは誘引機送風機により煙突から排出される。煙突の高さは、排ガスが拡散して地上に届いた際に、十分安全な濃度となるように設計される。

焼却設備で発生した焼却灰および、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備にて発生した飛灰は、灰ピットに集められる。この状態でも埋め立て処分が可能であるが、近年は埋め立て処分地の延命化や有害物質の無害化・安定化を目的として、焼却残さ溶融設備にて溶融処理する事例が増えている。

焼却灰を溶融炉によって1300℃以上の高温で加熱し、溶融スラグ化する設備である。ごみ焼却施設の外部に別途建設する場合は、溶融施設という。溶融スラグは焼却灰の約半分の体積で、エコセメントなどの原料としても利用される。

また、溶融処理の過程で溶融飛灰という新たな廃棄物が発生し、通常は埋め立て処理されるが、溶融飛灰から金属成分を回収する技術もある。

なお、溶融処理の技術的な解説は、「ガス化溶融」の解説項目を参照されたい。

以下には、主なごみ焼却炉の機種とその特性をまとめている。1)から3)までは、ごみを燃やす(高温で酸化する)型式で従来から広く普及している焼却炉である。4)と5)は、ごみを熱分解したときに発生するガスを燃焼または回収するとともに、焼却灰、不燃物等を溶融する型式で比較的新しい技術である。6)は、1)から3)の焼却炉で発生した焼却灰を溶融・減容化するための施設である。

ごみを火格子(ストーカ)の上で移動させながら、ストーカ下部より送り込んだ燃焼空気によって焼却する焼却炉である。処理プロセスは、「乾燥」(ごみに含まれる水分を減らして燃焼しやすくする)、「燃焼」(ごみを焼却して減容化する)、「後燃焼」(燃え残ったごみを完全に焼却する)の3過程で構成される。ストーカの形状やごみの移動方式によっていくつか種類がある。

ごみを流動床式焼却炉(充填した砂に空気を吹き込んで砂を流動状態にした炉)に投入して、燃焼熱を利用して可燃物を熱分解する焼却炉である。近年、流動床式焼却炉は、ガス化溶融炉に採用される事例が多い(流動床式ガス化溶融炉の技術解説は、「ガス化溶融」の解説を参照のこと)。また、流動床式焼却炉は竪型炉であることから、省スペース化を図ることができる。

キルン(回転ドラム)内に破砕したごみをいれ、約450℃の空気のない状態で蒸し焼きにし、熱分解ガスと熱分解カーボンとに分解する焼却炉である。ガス化溶融の前処理として採用されており、その場合、熱分解カーボンは、キルン内で発生した熱分解ガスを利用して、1300℃の高温で溶融スラグ化される(詳細は「ガス化溶融」の解説を参照のこと)。

ごみを約450~600℃の低酸素状態で熱分解し、生成した可燃性ガスとチャー(炭状の未燃物)をさらに高温(1200~1300℃以上)で燃焼させ、その燃焼熱で灰分・不燃物等を溶融する技術である。近年、ダイオキシン対策として採用される事例が増えている。

ストーカ式などの廃棄物焼却施設においては、処理残さである焼却灰を資源化する場合、そのための焼却残さ溶融施設等を併設して処理する必要があるのに対し、ガス化溶融施設は、一つのプロセスでこの機能を達成できる特徴がある(詳細は「ガス化溶融」の解説を参照のこと)。

可燃ごみだけでなく、不燃ごみ、焼却残渣、汚泥、埋め立てごみ、フロンなど、資源リサイクル後の幅広いごみを一括溶融・資源化する焼却施設である。ごみの乾燥、熱分解、溶融の過程全てを、ガス化溶融炉で行うことができるという特徴がある。

生成する可燃性ガスは後段の燃焼室で燃焼されるため、ごみを燃焼しやすくするための仕組みが必要であり、その方式によっていくつか種類がある。具体的には、溶融熱源としてコークスやプラズマトーチを採用する方式や、純酸素を吹き込むことで燃焼しやすくしたりする方式である

1)から3)で紹介した焼却炉で発生する焼却灰を、溶融・減容化するための施設である。焼却灰を1300℃以上で溶かし、これを固めてスラグにする処理を行う。スラグはコンクリート原料等として使用できる。

近年、最終処分場容量のひっ迫問題や、それに伴うごみ資源化の必要性、最終処分場からの有害物質の溶出問題等の諸問題を解決するための手段として採用される事例が増加している。溶融の方法は以下のように分類される。

焼却炉は、運転の方式によって以下の4種類に分類される。

この4種類の方式について、それぞれ説明する。

24時間連続で稼動する型式。焼却炉の処理状況に応じて、次のごみが投入され続ける。焼却処分されるごみの約8割が、この方式の焼却炉で処理されている。技術的な向上や、作業する人の焼却灰への暴露防止のために、他の型式の焼却炉から全連続式へと移行している。

1日のうち、決まった時間(例:16時間)だけ連続で(全連続式のように)稼動する型式。

焼却炉へのごみの投入から焼却炉の運転、焼却灰の搬出までの一連の流れを人が行う型式。最初に投入されたごみが焼却処理されている間、新たなごみを投入しない点で連続式と異なる。なお、「バッチ」とは、作業の一連の流れのことで、連続式と対をなす概念である。

固定化バッチ式において人が作業する内容を、機械が行う形式。

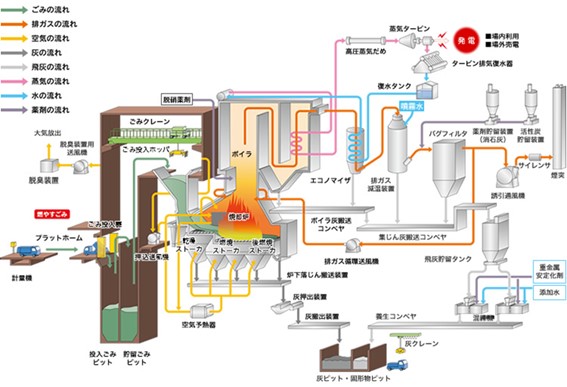

ここでは、採用事例が多く、運転安定性に優れているストーカ炉の処理フローを説明する。図8は、ストーカ炉を採用しているごみ焼却施設の例である。

ごみピットに搬入されたごみは、燃焼状況を確認しつつ炉内へと投入される。燃焼ガスは熱回収した後、適切に処理されて煙突から排出され、焼却灰は灰ピット(図6)に集められて搬送される。また、発生する廃熱はストーカ炉内へ供給する空気の加熱以外にも、発電や余熱利用設備で利用されることもある。

クリーンプラザよこてでは、ボイラーで発生した蒸気を利用して、蒸気タービンを回し、最大1,670kWの電力を発生させている。電力は、場内利用するほか、売電している。余熱はロードヒーティングに利用し、効率的なエネルギーの有効利用を図っている。

同施設の灰ピットから搬出された焼却灰(主灰)は、全量セメント化(資源化)される。

図8 クリーンプラザよこてのごみ処理およびごみ発電フロー

出典:クリーンプラザよこて「施設紹介」

2024年5月29日に「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)」が施行された。同法は、脱炭素化と再生資源の質および量の確保を目的として、資源循環(サーキュラーエコノミー)に関する国内の取り組みを包括的に推進するものである。この法律は、廃棄物処理施設の設置者に対して、「再資源化工程の高度化」を義務付けており、特に焼却処理に関しては、焼却灰の再資源化やエネルギー回収の高度化が求められている。

国立環境研究所では、循環型社会の構築に向けた多岐にわたる研究を実施しており、その一環として廃棄物焼却の安全性に関する研究が進められている。研究のために、国立環境研究所の循環・廃棄物研究棟には、焼却炉や各種の排ガス処理装置が設置され、さまざまな条件下で焼却実験が行われている。これにより、焼却時に発生する微量物質の挙動を詳細に調査している。図9に示す焼却炉は、高温での燃焼状態を観察できる特別な研究用焼却炉であり、廃棄物の滞留時間の変更が可能である。これにより、焼却過程における微量物質の生成や分解のメカニズムの解明が進んでいる。

図9に示す焼却炉は、高温での燃焼状態を直接観察したり、廃棄物の滞留時間を変えたりすることのできる特別な研究用の焼却炉である。

図9 廃棄物の燃焼実験用の焼却炉

出典:国立環境研究所 資源循環領域「循環・廃棄物研究棟の紹介」

廃棄物処理分野に由来するGHGは、我が国全体の約3%を占めている。

廃棄物の焼却に伴う温室効果ガス排出量(単純焼却とエネルギー利用の合計)は、2009年度以降ほぼ横ばいを維持している。しかし、廃棄物のエネルギー利用(廃棄物発電や原燃料利用など)に伴う排出の割合は増加傾向にあり、2013年度の56%から2018年度には61%に増加した。このエネルギー利用により、他分野における温室効果ガス排出削減にも間接的に貢献している(出典:環境省環境再生・資源循環局「廃棄物分野における地球温暖化対策について」)。

今後、2050年カーボンニュートラルや循環型社会の実現に向けて、焼却処理技術のさらなる革新が求められる。具体的には、焼却灰の再資源化(例:エコセメントの製造)、固形燃料への改質、金属回収などの技術がますます重要となる。また、焼却廃熱の活用も進展しており、廃熱を利用して焼却炉に供給する空気を加熱する技術や、廃棄物発電が広がっている。化石燃料使用量・CO2排出量の大幅な削減に成功した焼却施設が多数報告されている。

【補注】エコセメントなど焼却灰の利用については「再生材利用土木資材」のページを、廃熱利用については「廃棄物発電」のページを参照されたい。

・環境省「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和4年度)について」

・環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物分野における地球温暖化対策について」(2021年4月9日)

・石川禎昭『特別企画2 焼却炉技術と最新事例』 リック「産業と環境」pp.85-90(2006)

・(公社)全国都市清掃会議『ごみ焼却施設整備の計画・設計要領(2006改訂版)』

・国立環境研究所動画チャンネル公開シンポジウム2022(3)「アジアのごみ処理研究-現場の問題解決から国際的な貢献まで-」

・国立環境研究所動画チャンネル公開シンポ2020「都市の物質循環の最終出口!?「焼却灰」のリサイクル」