環境技術解説

環境技術解説

多自然川づくりとは、河川が本来有している生物の生息環境や多様な景観を保全・創出し、治水・利水機能と環境機能を両立させた河川管理を行うことをいう。多自然川づくりでは、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮することが重要となる。

我が国は従来、治水および利水に重点を置いた河川開発が実施されてきた。これらは一定の成果を上げてきたが、自然環境の喪失を懸念する住民から、ダムや河川開発への差し止め請求が起こるようになった。このような中、改正河川法(平成9年)では、「治水」「利水」に加え、「河川環境の整備と保全」が規定された。

しかし、環境機能の向上を目指した施工事例の中には、その目的が達成された事例がある一方で、単純に他の河川で実施された工法をそのまま移植したり、河川全体の営みを考慮せずに施工したりしたため、十分に目的が達成されない事例も散見された。そこで、「多自然川づくり基本指針」(平成18年)が制定され、自然環境と人間との調和が取れた川づくりの一層の推進が図られることになった。

多自然川づくりに基づいた河川改修では、極力、改修前の自然環境のしくみを維持することを意識している。そのため、施工箇所に存在する植物や木、石などの素材を利用したり、自然の生み出す流速や川幅、水深、植生の変化等を残したりするよう努めている。

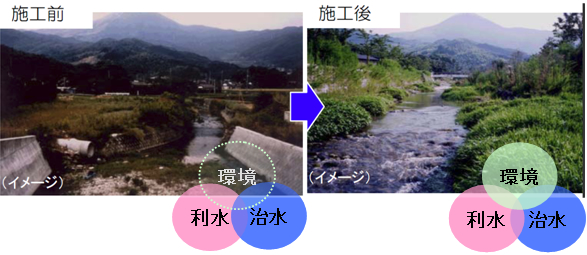

下図は、多自然川づくりの施工事例である。コンクリート護岸による直線水路ではなく、河川の自然環境を活かした、水際の変化に富んだ河川構造となっている。

元町川(岩手県)の施工事例

出典:(財)リバーフロント整備センター「多自然川づくり参考事例集」

http://www.rfc.or.jp/kawa/kawa_f.html

※外部リンクは別ウィンドウで表示します

我が国の国土は、急峻な山地が大部分を占めるとともに、湿潤な気候で降水量も多い。そのため、大雨の後には洪水氾濫が発生しやすく、古くから水害への対応が必要だった。さらに明治以後は、経済発展に伴い河川の利用が高度化・複雑化したため、様々な利害が対立するようになった。河川に関する法制度は、これら治水(水害の防止)および利水(水利用の改善)に関する問題に対処するべく整備されてきた経緯がある。

旧来の河川に対する考え方は、新河川法(昭和39年)によく現れている。同法は、治水に重点を置いていた旧河川法(明治29年)では対応が難しくなった、水利用(例.発電用水と農業用水)に関する各種問題の解決を目的の一つとして成立した。水系一貫管理制度が導入され、上流から下流まで、一体となった治水・利水の総合的な開発が掲げられたのである。同法における河川開発の特徴は、「工事実施基本計画」である。これは、河川整備を「計画高水流量(洪水時に堤防等を越えて氾濫させずに流下させられる、最高の流量)」等に基づいて河川管理者が実施するというもので、地域の実情や住民の声を十分には反映できていなかった。

その後、自然環境の喪失を懸念する住民から、各種開発の差し止め請求が起こるようになった。河川も例外ではなく、ダムやコンクリート護岸も問題視されるようになった。1993年(平成5年)に成立した環境基本法では、公害対策基本法で規定されていた生活環境の保護に加えて、環境の保全が規定されている。そして1997年(平成9年)には、河川法も改正され、従来までの「治水」、「利水」に加え、「河川環境の整備と保全」が盛り込まれた(図1)。

また、同年には、環境アセスメントについて規定した、環境影響評価法も制定された。同法では、環境への影響について事前に調査、予測および評価を行い、その結果を公表して地域住民等の意見を聴き十分な環境保全策を講じることを定めている。その事業の一つとして、河川法に規定されている「河川に関するダム」、「堰(せき)」、「河川工事」が挙げられている。

図1 環境に配慮した川づくりのイメージ

出典:国土交通省 報道発表資料「「多自然川づくり基本指針」の策定について」(平成18年10月13日)をもとに作成

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/05/051013_.html

河川における自然環境の保全・復元を推進するため、建設省(現:国土交通省)は平成2年に「多自然型川づくり」を提唱した。これは、治水上の安全性を確保しつつ、多様な自然環境をできるだけ保全し、改変する場合は最小限に留めて、良好な自然環境が復元できるように川づくりを行うというものである。国民の環境問題への関心が高まる中、この考え方に基づく工法は徐々に普及していき、平成3年度は多自然型川づくりの実施箇所が約600箇所であったのに対し、平成14年度には河川工事総数約5,500箇所のうち、約7割が同方式に該当するものとなった。

しかし、各地で環境保全効果を上げる事例がある一方で、河川を画一的な標準横断形で計画したり、施工箇所の状況を考慮せずに単純に他の場所で実施された工法をそのまま移植するなど、課題の残る川づくりも散見された。また、「多自然型」を志向した整備であっても、河川全体の自然の営みが考慮されていないために、期待された効果が得られない事例もあった。

そこで国土交通省は、「多自然型川づくり」の課題の検証に基づく新たな川づくりの基本として、平成18年に「多自然川づくり基本指針」を制定し、自然環境と人間との調和が取れた川づくりの一層の推進を図ることとした。「多自然川づくり」と「多自然型川づくり」の相違点として、以下の3点が挙げられる。

○河川全体の自然の営みを視野に入れ、生物の生息・生育・繁殖環境を保全・創出することはもちろんのこと、地域の暮らしや歴史・文化と結びついた川づくりとする(多自然川づくりの定義)

○川づくりのあらゆるプロセスを通じて「多自然川づくり」を実現する

○「多自然川づくり」はモデル事業ではなく、すべての川づくりの基本である

また、中小河川についても、治水上の合理性を保ちつつ、多自然川づくりへの全面的な展開を促進していくため、「中小河川に関する稼働計画の技術基準について」(平成20年)にて、計画作成にあたっての基本的な考え方及び留意事項が取りまとめられている。

環境省でも、平成19年3月に「環境用水導入事例集~魅力ある身近な水環境づくりにむけて~」と題した事例集をとりまとめ、多自然川づくりを推進している。この事例集では、主に自治体が管理する河川、水路や用水などの身近な水域を対象に、水環境を改善し、よりよくするための一手法である環境用水の導入事例を紹介している。

ここでは、多自然川づくりにおける設計原理の特徴と、代表的な施工技術および施工事例を説明する。

表1は、多自然川づくりの設計原理を従来技術と比較したものである。環境統合型技術とあるのが、河川全体の自然の営みを考慮している、多自然川づくりの指向する技術である。明確な相違は、その目的にある。従来技術は治水に重点を置いており、洪水時に極力早く水を上流から下流に流下させることが目的である。一方、環境統合型技術では、極力、改修前の自然環境のしくみを維持することを意識している。

以上のように、環境統合型技術は、治水中心の従来技術とは全く別のものである。さらに、治水を中心に考え、環境に「配慮」したものとも異なる。治水と環境の両方を同時に考慮する技術である。

| 従来技術 | 環境統合型技術(多自然川づくり) | |

|---|---|---|

| 流速 | なるべく速やかに | オリジナルな状況(ゆっくりの所はゆっくり) |

| 平面線形 | なめらかに、止水域をなくす | なるべくオリジナルに、直線化しない、レフュージ保全 |

| 横断形 | 水理学的有利断面 | オリジナルな微地形ができるように |

| 縦断形 | 動的平衡勾配、段差ができても良い | オリジナルな勾配、人工的段差ができないように |

| 土砂移動 | 河床高のコントロール | 河床高のコントロールと適切な分級 |

| 微地形 | 局所洗掘対策 | 瀬淵などオリジナルな微地形ができるように |

| 川幅の変化 | 一定 | 変化がある |

| 護岸 | 必要に応じてする | なるべくしない |

| 河岸 | 変形することが基本 | |

| 河道内樹林 | 無いほうがいい | あるべきところにある |

| 河畔林、水防林 | 生態的機能を持った河畔林が重要 | |

| 支川処理 | 洪水時背水および内水 | (左)および、氾濫時の状況、連続性の確保 |

| 景観 | 直線を用いない、コンクリートが露出しないなど景観に配慮 | |

| 利用 | 利用に配慮、少なくとも川に降りられること | |

| 環境重要地点 | 設置し、保全する |

※両者で違いが明確な箇所を、赤字で記した。

出典:宮城県土木部河川課 平成20年度知水講座 資料「環境統合型の技術としての多自然川づくり」(島谷幸宏氏)をもとに編集

http://www.pref.miyagi.jp/kasen/ij-chisuihoukoku20.html

以下で紹介する施工技術で共通していることは、極力、施工箇所に存在する植物や木、石などの素材を利用して施工するということである。これは、先に述べた改修前の環境の維持に通じる。

(1)護岸

護岸は、河川の流れによって川岸や堤防が削られるのを防ぐことで、流域への洪水の流入を防ぐ役割を果たすものである。多自然型が意識される以前の護岸は治水対策を中心に考えられていたため、丈夫なコンクリートによって川岸や堤防を保護する工法が主流だった。

多自然川づくりでは、極力コンクリート護岸に頼らず、現場の石材等を使用しつつ、表面を植生が覆うような工法を採用する。河畔の植物も残し、植生の連続性に配慮する。また、水制という、川の流れを変える構造物を河道内に設けて河川の流れを弱めたり分断したりすることで、岸を守る方法もある。コンクリート護岸を採用する場合にも、表面をコンクリートのままにするのではなく、覆土を利用して隠し護岸とする。

図2は、石積みという、自然石を積んだだけの護岸である。石と石の間に隙間ができるため、そこに植物や小魚・小動物のための空間ができる。石を積んだ後、石と石の間の間隙をコンクリート等で固めることで補強する場合もある。

図2 石積みの施工事例(鹿児島県・泊野川)

出典:国土交通省「河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料」(PDF)

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kankyo/kankyou/stone-structure/s-1.pdf

(2)河道

従来の工法では、治水対策を中心に河道が整備されており、直線化することで極力早く洪水を排除するという方針だった。そのため、河川の横断面の形状も、流速を大きくできるように、同一形状で整備されていた。このような工法は、コンクリート護岸と併せて、治水対策において一定の効果を上げてきたが、河川景観が画一化したり、水生生物の生息環境としての質が低下する等の指摘がなされていた。

そこで、多自然川づくりでは、自然状態での河川形状をできるだけ活かし、断面や流路、河川床が、自然の営みに応じて変化していくことを基本に、河川整備が行われている。

図3は、寄せ石という工法の例である。河道の端に自然石を敷くことで水際部に凹凸ができ、流速に差が生じ、魚類などの生物の成育に良好な環境を形成できる。

図3 寄せ石による水際の自然回復:関川(新潟県)

出典:(財)リバーフロント整備センター「多自然川づくり参考事例集」

http://www.rfc.or.jp/kawa/kawa_f.html

1)および2)で紹介した、多自然川づくりの考え方に基づいた施工事例を紹介する。図4は、元町川(岩手県)における多自然川づくりの例である。この川では、河畔林の保全とあわせ、護岸前面をなだらかな河岸としている。また、護岸天端については、コンクリートを打たずに土を埋め戻し、縁を柔らかく仕上げることによって、植生の定着を促進している。さらに、現地で発生する自然石を寄せ石として利用し、護岸基礎部や根継工を目立たないよう処理することで、景観にも配慮している。さらに、寄せ石と併せて場所に応じて河岸の形状や川幅を変化させることで、多様な水際を形成している。

図4 元町川(岩手県)の施工事例

出典:(財)リバーフロント整備センター「多自然川づくり参考事例集」

http://www.rfc.or.jp/kawa/kawa_f.html

図5は、いたち川低水路(横浜市)における多自然川づくりの事例で、上下の写真はそれぞれ、施工前後の状態を示している。低水路とは、河川の流量が平常時と洪水時とで極端に異なる河川に対して設けられる水路のことで、平常時の少ない流量を流すための構造である。台風によって洪水流量が増加する、日本の河川でよく見られる。

この水路では、「川の働きによる形の変化を許容する」という考え方に基づき、河川改修で平らになった河床の一部を掘り下げて澪筋を形成し、より自然な水の流れを回復することを目的に整備が行われた。その結果、施工前(図5上)は水深が浅く単調な流れであったのに対して、改修後(図5下:1993年度の補修時の様子)は、変化に富んだ水際が形成されている。なお、図中の「ヤシ繊維ロール」とは、ヤシの繊維でできた不織布を巻き、ヤシのロープで結束した植生基盤材のことである。ヤシの繊維の空隙が植物の根の伸長や背面土壌との活着を促進するために、短期間で植物が植栽された水辺を形成できる。

図5 いたち川(横浜市)の施工事例

上:施工前(1982年度) 下:ヤシ繊維ロールを用いた補修(1993年度)

出典:(財)リバーフロント整備センター「多自然川づくり参考事例集」

http://www.rfc.or.jp/kawa/kawa_f.html

多自然川づくりを進める際には、生態系の再生・保全といった環境配慮の視点とともに、河川・用水等の管理者や、水の利用者(利水者)、地域住民など、さまざまな関係者との調整を図ることが重要である。環境省では、「環境用水導入事例集~魅力ある身近な水環境づくりにむけて~」の中で、多自然川づくり等の環境配慮型の河川事業を進める上で参考となる情報をまとめている。

その事例の一つとして、新潟県新発田市の農業用水路における、イバラトミヨ(図6)の保護に関する取り組みを紹介する。イバラトミヨは絶滅が危惧される魚で、生息するためには、清浄な水(湧水)と、水生植物が生える水路の維持が必要である。しかし、この用水路がある地区では、農業者の人出不足のために、水路の維持管理が困難な状況にあり、管理の簡便化を目的とする圃場整備が予定されていた。そして、もしこの圃場整備が計画通りに行われると、イバラトミヨの生息環境の維持が難しい状況にあった。

こうした状況の中、同地区では、イバラトミヨの保護を求める関係者と、水源・水路を所有・利用している関係者とが協議して、保全する場合の条件や維持方法等の検討を行い、開発内容や区間等の調整が行われた。

図6 イバラトミヨ(写真:NPO法人加治川ネット21)

出典:環境省「『環境用水の導入」事例集~魅力ある身近な水環境づくりにむけて~」(No.47 新潟県新発田市 農業用水路)(PDF)

http://www.env.go.jp/water/junkan/case2/pdf/47.pdf

河川流域の生態系を保全するためには、物質循環や食物連鎖における、上流から下流までのタテのつながりと、河道とその周辺の土地のヨコのつながりを確保することが重要となる。こうした視点に基づくと、ヨコのつながりを分断する河川の直線化は、河川生態系及び周辺環境に大きな影響を与える人為的改変の一つとして位置づけられる。

国立環境研究所アジア自然共生研究グループ流域生態系研究室では、河川とその流域の人為的改変が、河川生態系に及ぼす影響を研究している。その中で、河川の直線化について、北海道の1級・2級河川のうち流路長が10km以上の159河川を対象に、大正時代と2000年代の地形図を比較した分析が行われた。その結果、ほとんどの川の中下流域で、河川が直線化されていることがわかった。河川の直線化は、洪水をいち早く下流や海まで流下させたり、湿原河川の排水機能を高めて農地開発を可能にする等の便益が期待される。しかしその一方で、瀬と淵の構造(瀬:流れが速く浅い部分、淵:流れが遅く深い部分)が破壊され、河畔林が失われるなど、魚類が生息しにくい状態へと河川環境を変貌させている。

図7は、釧路湿原に流入する久著呂川の中流部である。河道が直線化された結果、河床の急激な低下と河岸の崩壊を招き、湿原への土砂の流入を招いている。そこで、釧路湿原の自然再生事業において、久著呂地域における土砂流入対策等が進められている(自然再生事業については、「自然再生技術」の解説を参照されたい)。

図7 釧路湿原に流入する久著呂川の中流部

(写真:国立環境研究所 流域生態研究室 亀山 哲氏)

出典:国立環境研究所 環境儀NO.30 「河川生態系への人為的影響に関する評価 よりよい流域環境を未来に残す」

http://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/30/04-09_3.html