環境技術解説

環境技術解説

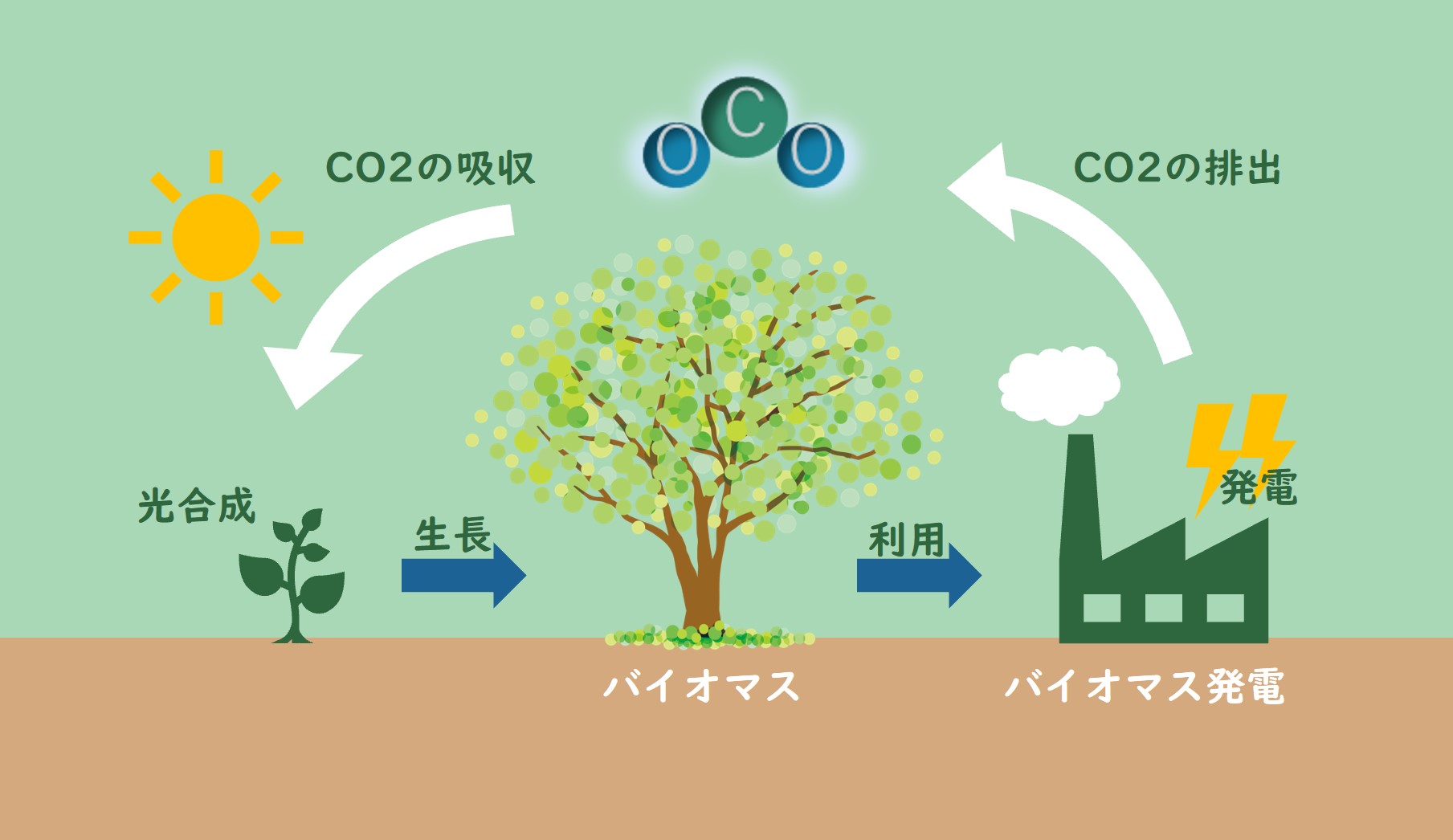

バイオマス発電とは、木材や植物残さ等のバイオマス(再生可能な生物資源)を原料として発電を行う技術のことを指す。また、バイオマスから得られるエネルギーを、バイオマスエネルギーという。バイオマスを燃焼した場合にも化石燃料と同様にCO2が必ず発生するが、植物はそのCO2を吸収して生長し、バイオマスを再生産するため、トータルで見ると大気中のCO2の量は増加しない(カーボンニュートラル)と見なすことができる。天候や時間により発電量が変化する太陽光発電と組合せることで、電力需要に合わせた再エネの供給が期待される。

※掲載内容は2021年8月時点の情報に基づいております。

※外部リンクは別ウィンドウで表示します

バイオマスとは、バイオ(bio:生物)とマス(mass:量)からできている合成語で、元は「生物資源量」という意味の生態学の用語である。バイオマス発電の原料となるのは、木質系、農業・水産系、食品系など生物由来の幅広い有機物である。

バイオマスの中でも木材及び炭は、人間が最も古くから利用してきたエネルギー資源であった。産業革命を経て、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料が大量に消費されるようになったが、二酸化炭素(CO2)の排出削減が地球規模の課題となる中で、「カーボンニュートラル」と見なすことができる発電方法としてバイオマスが再びエネルギー資源として注目されるようになってきている。

図1 バイオマス発電の概念図

再生可能な資源であるバイオマスの利用は、エネルギー安全保障や資源の有効活用、そして雇用機会創出などの観点から1990年代後半より欧米で政策への導入が始まった。日本ではさらに地球温暖化防止、循環型社会の形成、農林漁業・農山漁村の再活性化、競争力ある戦略的産業の育成への有効な対策としても注目され、2002年6月に「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」が閣議決定された。この中では、農林水産省、環境省及び関係府省が協力して、バイオマスの利用促進について計画的に取り組むことが盛り込まれた。

2009年に制定されたバイオマス活用推進基本法に基づき、2010年にバイオマス活用推進基本計画が閣議決定され、設定された目標の達成に向けた取組が進められている。環境省では、2011年度から2012年度に実施した「廃棄物系バイオマス利用推進事業」において、バイオマス活用推進基本計画に定められた利用率の目標達成のために必要な技術や施策及びこれらの導入時期の見込み等を示したロードマップを作成した。 このような中、東日本大震災を契機として、地域の資源を活用した自立・分散型エネルギー供給体制の強化を図ることの重要性が増しており、2012年には固定価格買取制度(FIT)が施行され、バイオマス発電の導入が拡大してきた。

2014年に閣議決定されたエネルギー基本計画では、国際的な動向や次世代燃料等の動向を踏まえつつ、バイオ燃料の導入を継続する方針が示され、2015年7月の長期エネルギー需給見通しでは、2030年のバイオマス発電導入量として、電源構成の3.7~4.6%に相当する394~490億kWh(設備容量では602~728万kW)を見込む。2020年9月時点で、計446カ所、244万kWのバイオマス発電所が稼働し、同じく709カ所822万kWが認定されている(図2)。しかし大規模な火力発電所1基の設備容量が100万kWであることを考えると、国内のバイオマス発電は限定的であることに気づくだろう。

また、バイオマスは「広く薄く」点在することや、光合成により成長する時間を要するためバイオマス量が限られていることが課題となっている。

バイオマス発電は、他の再生可能エネルギーと比較して「天候によらず運転が可能」、「熱回収が可能」という2つの特長がある。

太陽光発電や風力発電は発電量が天候に大きく左右されるのに対し、木質バイオマス発電は燃料を安定的に供給することによって24時間発電することができ、例えば、昼間は太陽光発電、夜間はバイオマス発電というように需要に併せて補完的に利用することが理想とされる。また木質バイオマス発電では発電する際に熱が発生するため、熱利用を組合せることで高いエネルギー効率を実現できる。

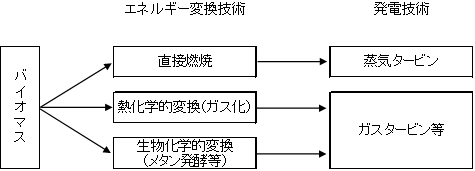

バイオマス発電は、原料となるバイオマスの選択、バイオマスエネルギーへの変換、バイオマスエネルギーを用いた発電の、3つのプロセスで構成される技術である。各種バイオマスはそれぞれに適したエネルギー変換技術によりバイオマスエネルギーに変換され、発電に利用される。主要なエネルギー変換技術と発電技術は図3に示す通りである。

直接燃焼では、バイオマスをボイラで直接燃焼させ、発電に利用している。熱化学的変換及び生物化学的変換では、バイオマスをガス等の燃料に変換し、発電機やボイラの燃料として利用する。これらの技術は、バイオマスの発電以外の用途(熱利用、燃料利用など)に応用されることもある。

図3 バイオマスの種類ごとのエネルギー変換技術と発電技術

出典:各種資料を基に作成

バイオマス資源はその形態により、乾燥(ドライ)系バイオマス、湿潤(ウェット)系バイオマス、及びその他に分類される。

乾燥系バイオマスは、水分をあまり含まず、乾燥しているバイオマスであり、林地残材や製材廃材等の木質系バイオマス、及び、稲わらやとうもろこし等の農業系バイオマスが含まれる。湿潤系バイオマスは、水分を多く含んでいるバイオマスであり、畜産からのし尿系バイオマスや水産系の残さ(魚肉等)、食品産業排水、食品廃棄物等の食品産業系バイオマス、下水汚泥、し尿や厨芥ごみ等の生活系バイオマスなどが含まれる。その他に、黒液・廃材等の製紙工場系バイオマスや、廃食用油等がある。

バイオマスが直接燃焼に適しており、かつ一般的にある程度の規模が必要になるボイラーと蒸気タービンを組み合わせた発電が選択可能な場合には直接燃焼が行われ、そうでない場合にはガス化が行われることが多い。湿潤系バイオマスでは、生物化学的変換がよく用いられる。

前述したとおり、原料となるバイオマスの種類によって、バイオマスエネルギーへの変換方法は異なっている。また、同変換技術によって得られるバイオマスエネルギーは、発電だけでなく、工場等の熱源や、自動車燃料等としても活用されている。そのため、最終的な利用目的によっても、選択する技術は異なる。

直接燃焼は、石炭や廃棄物の燃焼の場合と同じように、焼却炉を用いて乾燥系バイオマスを燃焼させる技術である。「ストーカー炉」、「キルン炉」、「流動床炉」など既存の焼却技術※が用いられる。具体的な原料としては、廃木材やバーク(木皮)、バガスなどのほか、汚泥を燃焼させることもある。燃焼によって得られる熱で発電を行ったり、そのまま熱源として利用したりできる。

※焼却炉の詳細については、「焼却処理」の解説を参照されたい。

生物化学的変換技術は、微生物の働きによってバイオマスをバイオマスエネルギーに変換するものである。糖分、デンプン、セルロースなどに酵母菌などの微生物が反応してアルコール(エタノール)を発生させるエタノール発酵や、嫌気性微生物を利用したメタン発酵、嫌気性発酵の条件の制御による水素発酵などがある。しかし、微生物の反応であるため、反応速度は遅く、また分解できない有機物や反応が不完全となった場合の発酵残さなどの課題があり、発酵効率を高める技術開発が進められている。

この技術および次項で説明する熱化学的変換技術は、各燃料源に応じた効率的なエネルギー変換技術の開発が必要である。また、効率的なバイオマスエネルギー利用システムを構築するためには、燃料源となるバイオマスをできるだけ大量かつ効率的に収集し、利用することが必要であるが、日本のように木質系バイオマス(林地残材、建設廃棄物等)、食品産業系バイオマス(食品廃棄物等)、農業系廃棄物(稲わら、家畜糞尿等)など、様々なバイオマスが小規模で散在している場合は、優れた技術があっても、原料の収集・運搬費用のために、バイオマスエネルギーが化石燃料より高コストになってしまい、導入が進まないという課題もある。これらの課題が解決されれば、バイオマスエネルギー利用が一層促進されると期待できる。世界的には、ブラジルのバガスの活用事例のように、大規模栽培・大規模生産によって、バイオエタノールの生産が進んでいる。

代表的な技術である、エタノール発酵については「バイオエタノール」、メタン発酵については「食品リサイクル技術」「汚泥処理・資源化」の解説を参照されたい。

○熱分解反応

バイオマスを、空気(または酸素)を遮断した状態、あるいはごく少量の空気(酸素)のもとで400~600℃に加熱して気体(熱分解ガスあるいは木ガス)、液体(タールあるいは酢液)を生成する反応である。主な生成物質によって呼称が異なり、例えば、炭を目的とする場合は炭化、ガスを目的とする場合は熱分解ガス化等と呼ばれる。

木材を原料とする熱分解反応は、いわゆる木炭の製造プロセスとして従来から世界各地で行われ、途上国を中心に今でも重要なバイオマスの利用形態となっている。このほか、木材を乾留して、酢酸エチル、クレオソート油、メタノールなどの様々な化学物質を得るプロセスも行われていた。木材の熱分解では、低温では炭が主生成物となり、高温ではガスが主生成物となるが、反応生成物の制御が難しく、個々の生成物の収率が低いことから、以下に紹介するガス化のように、最新のプロセスを用いたシステムが開発されている。

○ガス化反応

ガス化剤と称される空気または酸素を用いて(但し、完全燃焼用の理論空気量よりは各段に少ない量)、固体および油状のバイオマスをさらにガス化し、全体的に可燃性ガスの割合を高めたものである。目的に応じて適切なガス形成となるように、ガス化炉の形式や反応条件が選択される。

※併せて「ガス化溶融」の解説を参照されたい。

○水熱液化/水熱ガス化

水熱反応は、高温高圧の水を用いた化学反応のことをいう。水熱反応によるバイオマスのエネルギー変換では、通常の熱化学反応や生物化学反応とは異なり、超臨界状態(液体と気体の区別がつかない状態のことで、水の臨界温度は374℃、臨界圧力は220気圧である)または亜超臨界状態の高温高圧の水とバイオマスを反応させて、短時間に含水率が高い物質からでもエネルギーを作り出す。

水熱液化の場合、バイオマスに熱水を注ぎ、熱水中の可溶性分等を熱水に溶解させて分解し、エネルギー物質に変換する。300℃前後の熱水では、重油状の液体が発生し、温度がさらに上がるとガス状物質も発生する。触媒(化学反応において、それが共存すると反応速度を大きく向上させる物質)を利用して、目的とするガスを選択的に発生させることや、生成するガスの割合を増大させるなどの活用も考えられている。

水熱ガス化は、超臨界状態の熱水を使用する技術で、水熱液化に比較して液状物質は微量となるが、気体の量が増えることを利用して、バイオマスのガス化を行う。主に金属触媒の存在下で、低温でメタンを生成させたり、超臨界点以上の高温下無触媒で水素を生成させる。この時、無色透明で中性の水相も生成する。

下図に示すシステムでは、バイオマス系の固形廃棄物を必要に応じて前処理した後、反応装置内で亜臨界水と反応させ、メタンガスを得るとともに有価物を回収するシステムで、生成したメタンガスはコージェネレーションシステムで利用される。原料となるバイオマス系固形物としては、食品廃棄物、動植物残さ、下水汚泥などを用いることができる。

図4 水熱反応装置

出典:木村化工機(株)「環境・資源リサイクル装置:水熱反応装置」

以下に、各バイオマスエネルギー変換技術を利用した発電の事例を紹介する。3.2)で述べたように、コストの問題を解決することが、導入の前提条件となっている。以下3つの事例は、いずれも木材加工や畜産などの主となる事業から発生したバイオマス廃棄物を利用している。

木くず、建築廃棄物等の木質系バイオマスを直接燃焼することで得られる蒸気を、発電に利用した事例である。

図5の木材加工会社では、自社工場から排出されるかんな屑やヒノキの皮を利用して発電を行っている。廃材を自家消費した上に、工場の所要電力を100%まかなっており、余剰電力は電力会社に売却している。

図5 木質系バイオマス発電施設(銘建工業(株))

【施設概要】 発電出力:1,950kW 用途:自家消費

写真提供:銘建工業(株)

生ごみや畜産系バイオマスを原料にメタン発酵させ、発電させる取組が広がっている。中でも、家畜の種類によって排せつ物の性状が異なるので、それに対応した処理方法が選ばれる。

新潟県長岡市の「生ごみバイオガス発電センター」では、家庭系と事業系の生ごみを活用し、発電を行っている。処理能力は1日に65トンで、1日あたりの発電規模は12,300kWである。メタン発酵で発生したバイオガスを使い発電するとともに、回収した排熱を利用し発酵残渣を乾燥させ、乾燥させた残渣をバイオマス燃料として利用している(図6)。

図7は、環境省「低炭素地域づくり集中支援モデル事業委託業務(降雪山間地域の未利用バイオマスを利用したトリジェネレーションシステム実証事業)」により(一財)石炭エネルギーセンターが実施したガス化発電設備のフロー図である。

木質系バイオマスを、熱分解によりガス化し、生成した合成ガスを用いてガスエンジンにより発電している。ガス化炉を加熱するために700~850℃の熱風を作る「熱風発生炉」の燃料には、ガス化炉から排出された炭化物を使用。熱風発生炉では炭化物を完全燃焼させ、熱風の熱源として利用することで、最終的に燃焼灰だけが排出される。 また、間伐材の木材チップは一般的に含水率が約50%であることから、乾燥させる必要があるが、排熱を活用することでエネルギーを有効に活用している。

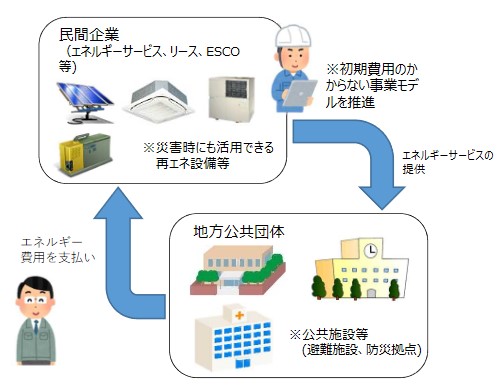

環境省では、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業)のなかでバイオマス資源を含む再生可能エネルギーや未利用エネルギーを利活用する発電設備及び熱供給設備等を避難施設等に導入する事を支援している(図8)。また、「地域脱炭素投資促進ファンド事業」において、風力やバイオマスなどの再生エネルギー発電事業等の脱炭素プロジェクトを「出資」により支援する「地域脱炭素投資促進ファンド」の造成を推進している。

経済産業省と農林水産省は、森林・林業等と持続可能な形で共生する木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システムの構築・商慣行定着を目指すため、「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業」を実施する。バイオマス発電の主力電源化に向けては、燃料の安定供給確保、発電コストの低減、地域との共生等といった課題が考えられる。同事業では、バイオマス燃料価格低減と供給量増加、それによる発電コスト低減をねらい、FIT賦課金からの国民負担を低減し、温室効果ガスGHG排出抑制からの低炭素社会実現のへの足掛かりとなることを目指している。

図8 避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業

出典:環境省「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」

国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センターでは、未利用の廃棄物系バイオマスを活用することで、廃棄物対策と地球温暖化防止の両面に寄与できる、資源循環技術の開発を目指している。同研究の一つの要素研究として、地域レベルでの廃棄物の適正処理と、それをバイオマスエネルギー化する技術の開発が行われている。

下図に示すとおり、研究では、ニッケルを有効成分とする触媒を用いて廃木材等のガス化を行う実験を行い、最適な温度や触媒の条件を検討している。こうした基礎研究の成果が、最適なバイオマス発電システムにつながることが期待される。

固定買取価格制度(FIT)の維持には国民負担が伴うこと、またFIT制度終了後の対応などが課題となっており、FIT制度に依存しない再生可能エネルギー(Non-FIT)が注目されている。経済産業省は、2030年のエネルギーミックスの達成に向けて、非効率石炭火力発電所の半数をバイオマス専焼(Non-FIT)に転換することや、30万kW以上の大型のバイオマス発電所の開発(1基/2年)等を目指している。

ENEOS(株)とイーレックス(株)は、国内では最大、石炭火力等からの転換を除き世界最大級(両社調べ)となるバイオマス専焼発電所(出力:30万kW)について、共同で事業化を検討している(図10)。2026年度の営業運転開始を目指しており、完成すれば日本発のNon-FIT大型バイオマス発電所となる。安価かつ安定供給が見込めるバイオマス燃料の海外調達・使用に関する検討しており、ロシアからの木質系燃料、ベトナム・フィリピン等で試験栽培をしている燃料用ソルガムの使用が考えられている。FIT制度終了後も国内にバイオマス発電が存続することが可能となり、国民負担も軽減できるという。

また、前述のとおり、バイオマス発電は熱利用を組合せることで高いエネルギー効率を実現できる。(株)津軽バイオマスエナジー(青森県平川市)では、間伐材の他にリンゴの剪定枝を燃料として活用し、発電事業を行っている。発電した電気は、FITを利用して電力会社等へ売電し、発電用タービンで使用した蒸気冷却用の排熱は農業用ハウスで活用している。津軽地域では、積雪荷重と温度管理の問題から、冬期間のハウス栽培は困難とされてきたが、廃熱の利用により周年での農業経営を可能としたという。

将来的には、低温熱は、再生エネルギーとヒートポンプで供給することことが理想的であることから、エネルギーの有効利用を考えると、より高温の熱需要を満たす方が有用である。そこで、高い温度が必要なものから順に使う、熱の多段階利用(ヒートカスケードシステム)が考えられる。

熱エネルギーは移動することが難しいため、熱需要施設の集約など課題は残るが、持続可能な資源利用のためにその有効利用が期待される。

・環境省「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」

・環境省 報道発表資料「バイオマス・ニッポン総合戦略骨子の策定について」(平成14年7月30日)

・農林水産省「農林漁業バイオ燃料法の概要」

・農林水産省「バイオマス活用推進基本計画」(平成28年9月)

・経済産業省 資源エネルギー庁「エネルギー白書」

・長岡市「生ごみバイオガス化事業」

・(一財)石炭フロンティア機構「横手トリジェネレーションプロジェクト 平成25年度事業成果報告会資料」

・NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク「バイオマス白書2021」

・イーレックス(株) ニュースリリース(2020年11月10日)

・木村化工機(株)「環境・資源リサイクル装置:水熱反応装置」

・国立環境研究所 環境儀No.55(2014年12月)「未来につながる都市であるために~資源とエネルギーを有効利用するしくみ~」(藤井実、大場真、戸川卓哉)

・国立環境研究所 ニュース26巻6号(2008年2月)「廃棄物の再生資源化をガス化で実現-中核研究プロジェクト3「廃棄物系バイオマスのWin-Win型資源循環技術の開発」から」(川本克也)